|

|

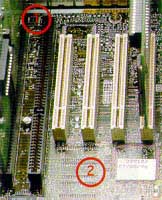

Abkürzung für "Accelerated Graphics Port" • Nach ISA, EISA,

Microchannel, LocalBus und PCI kommt jetzt ein weiterer Steckplatz / Bus ins Spiel - der

AGP. Er die Grafik schneller und realistischer.

Die Idee ist simpel: Man erlaube der Grafikkarte, sich nach Belieben Speicherplatz vom Arbeitsspeicher (RAM) auf der Hauptplatine abzuzweigen, und

sorge mit einem unabhängigen, separaten Grafikbus dafür, daß die Daten auf direktem

Wege schnell herbeigeschafft werden können. Damit sollen 3D-Animationen deutlich

realistischer werden, als dies heute möglich ist. Die neue Technik hat aber einen

Pferdefuß: um in ihren Genuß zu kommen, sind auf jeden Fall ein neues Motherboard und

eine AGP-Grafikkarte nötig. Da Programme bislang nicht von solch üppigem Grafikspeicher

ausgehen konnten, wird für künftigen Augenschmaus auch neue Software nötig sein. Und

schließlich bedarf es noch der Unterstützung durch das Betriebssystem, die Microsoft

erst für WINDOWS 98 und Windows NT 5 verspricht.

Der AGP-Bus wird mit 66 Megahertz getaktet; gegenüber dem mit 33 Megahertz getakteten

PCI bedeutet dies eine Erhöhung der maximalen Übertragungsrate auf 266 Megabyte pro

Sekunde (MB/s). Im Pipelining-Verfahren des 2x-Modus (siehe den Kasten) kommt man sogar auf einen Maximalwert

von 595 MB/s, was der vierfachen Geschwindigkeit des PCI-Busses entspricht. Die höhere

Bandbreite beim Datentransfer ist nicht der einzige Vorteil, den AGP gegenüber PCI zu

bieten hat.

- So verfügt AGP beispielsweise über einige zusätzliche Signalleitungen, um das

Pipelining zu steuern. Während beim PCI-Bus eine Anforderung von Daten erst dann erfolgen

kann, wenn der vorangegangene Datentransfer abgeschlossen ist, können beim AGP Daten

bereits angefordert werden, während die zuvor verlangten Daten noch im Speicher gesucht

werden.

- Am AGP-Bus hängt ausschließlich die Grafik. So kann die gesamte Bandbreite des Busses

genutzt werden, ohne auf andere Geräte (SCSI-Adapter, ISDN-Karte,...) Rücksicht nehmen

zu müssen. Damit ist AGP aber nicht so universell wie der PCI-Bus, für den es alle

möglichen Steckkarten gibt. Der AGP wird eher als Erweiterung, denn als Ersatz für PCI

gesehen.

- Texturen können direkt aus dem Arbeitsspeicher (RAM) ausgeführt werden.

- Auf der AGP-Grafikkarte reichen 4 Megabyte RAM auch für anspruchsvolle Aufgaben aus.

- Hauptprozessor (CPU) und Grafikchip können quasi gleichzeitig auf das RAM zugreifen.

- Auf die Grafikdaten im RAM kann die CPU schneller zugreifen als auf den lokalen

Grafikspeicher auf der Karte.

AGP ist nicht gleich AGP. In den

Spezifikationen sind verschiedene Modi definiert, mit denen unterschiedlich große

Bandbreiten erreicht werden. Für die erreichbare Geschwindigkeit des Grafik-Subsystems

ist diese Bandbreite ganz entscheidend.

- AGP 1x: Allein der auf 66 Megahertz verdoppelte Bustakt liefert mit 266 MB/s einen

doppelt so hohen Datendurchsatz wie PCI. Zu beachten ist dabei, daß es sich bei dieser

Angabe - wie bei allen hier dargestellten Modi - um einen Peak handelt. Die in der Praxis

erreichten Werte liegen darunter.

- AGP 2x: Hier wird nicht nur die aufsteigende, sondern auch die abfallende Flanke des

66-MHz-Clock-Signals dazu benutzt, einen Datentransport zu initiieren. Das Resultat: eine

maximale Übertragungsrate von 528 MB/s.

Ob der schnellere 2fach-Modus unterstützt wird, hängt vom Hersteller der Grafikkarte ab.

Es muß damit gerechnet werden, daß vor allem bei Billigkarten nur 1x geboten wird.

Außerdem: In der Praxis kann 2x nicht doppelt so schnell sein wie 1x, da 528 MB/s bereits

die maximale Bandbreite des Arbeitsspeichers ist, auf den aber auch die CPU zugreift.

- AGP 4x: Den Engpaß beim Speicherzugriff könnte der 4x-Modus beseitigen. Voraussetzung

dafür ist eine Erhöhung des AGP-Bustakts von 66 auf 100 Megahertz. Damit wird rein

rechnerisch ein Peak von 800 MB/s erreicht. Motherboards für den 100-MHz-Takt werden erst

1998 erwartet. Sie benötigen als Chipsatz den INTEL 440 BX (Pentium II) oder den VIA

Apollo VP4 (Pentium), die noch in der Entwicklung sind. Mit zusätzlichem Demultiplexing

von Adressen und Daten werden im 4x-Modus Datentransfers mit Geschwindigkeiten bis zu 1

GB/s erwartet.

- AGP 10x: Der große Sprung auf 10x war für Ende 1999 angekündigt.

|

|

![]()

AGP - "Accelerated Graphics Port"

AMR

CNR

EISA - "Extended Industry Standard Architecture"

ISA - "Industrie Standard Architecture"

Local Bus

MCA - "Micro Channel Architecture"

PCI-Bus - "Peripheral Component Interconnect Bus"

PCI-X

Abgelöst wurde der ISA-Bus 1991

nach einigen weniger erfolgreichen Zwischenlösungen (

Abgelöst wurde der ISA-Bus 1991

nach einigen weniger erfolgreichen Zwischenlösungen (