http://www.glossar.de/glossar/z_telefon.htm

Der Siegeszug des Telefons und seiner Ableger (Fax, Modem, ISDN-Karte, ...) ist auch 120 Jahre nach der Erfindung des "Fernsprechens" längst noch nicht abgeschlossen. Das frühere Einheitstelefon ist einer unübersehbaren Gerätepalette und vielfachen Anwendungsmöglichkeiten gewichen - und Vielfalt gibt es ab dem 1. Januar 1998 auch bei den Anbietern. Mit dem Fall des Monopols der Telekom sind die Zeiten der "Fernsprechordnung" endgültig vorbei.

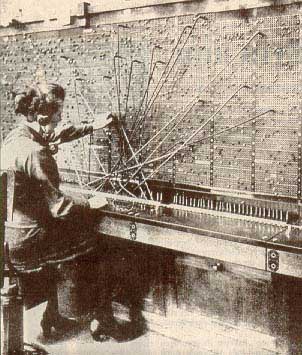

Ganz anders erlebte die heutige Großelterngeneration das Phänomen Telefon. Damals fristete der schlichte Kasten an der Dielenwand ein relativ unbeachtetes Dasein. Ein Ferngespräch wurde oft lange im voraus geplant und sorgfältig auf seine Notwendigkeit hin überprüft. Das Telefonieren empfand man als Ausnahmesituation, die es schnell wieder zu beenden galt. Obwohl für Ortsgespräche noch kein Zeittakt existierte, beschränkte sich der Anrufende meist auf die reine Mitteilung. Zur Darstellung der seelischen Befindlichkeit schien der "Fernsprecher", wie er damals amtlich hieß, ungeeignet. Zum Kommunikationszentrum avancierte die Diele gelegentlich, wenn der telefonlose Nachbar den Arzt rufen mußte oder die Verwandten kurzfristig ihren Besuch absagten.

Bereits 1854 regte der französische Erfinder Charles Bourseul an, mit

Schwingungen, die durch das Sprechen auf eine biegsame Scheibe oder eine Membran

entstehen, einen elektrischen Schaltkreis zu schließen und wieder zu öffnen und auf eine

ebenfalls mit einer Membran versehene Apparatur zu übertragen. Sieben Jahre später

gelang dies dem deutschen Physiker Johann Philip Reis: Er baute den ersten Apparat, der

die menschliche Sprache elektrisch übertragen konnte. Am 26. Oktober 1861 hielt Philipp

Reis im Frankfurter Senckenberg-

Mit welch "primitiven" Mitteln Reis damals arbeitete, mag die Schwimmblase eines

großen Störs zeigen, die ihm als Membran diente. Auf ihr hatte er ein Platinstück

befestigt, das selbst wieder federnd auf einem Metallstreifen ruhte. Je nach

Schwingungszustand der Membran kam es zur intermittierenden (wechselnden, pulsierenden)

Berührung der beiden Metallteile und damit zum Fließen oder zur Unterbrechung des

Stromes. Sprache konnte damit aber nur dann verständlich übertragen werden, wenn die

Einstellung des Apparates exakt so war, daß keine Unterbrechungen eintraten, sondern der

Berührungsdruck den Stromfluß gleichsam "modulierte". Nur so konnten

wellenförmige Ströme entstehen, die Schallwellen reproduzierten. Dem Lehrer für Chemie

und Physik gelang es in den Folgejahren nicht, seine Erfindung wesentlich

weiterzuentwickeln. Er starb nahezu vergessen 1874 an Tuberkulose.

Seit Mitte der 70er Jahre des 19. Jahrhunderts experimentierte dann

Alexander Graham Bell an einem ähnlichen Projekt, wobei bis heute das Maß der Anlehnung

an Reis umstritten ist. Bell, 1847 in Edinburgh (Schottland) geboren, war zunächst nach

Kanada ausgewandert. Später lebte er in Boston (USA). Nach einer Reihe von Mißerfolgen

präsentierte der ehemalige Taubstummenlehrer dem Publikum seine verbesserte

Versuchsanordnung. Bell verließ sich auf die Induktionsgesetze: bei ihm wird ein

Stückchen Metall, das er auf seine Mikrofon-

Viel Detailarbeit hatte den Durchbruch gebracht. Am 14. Februar 1876 läßt Bell seine

Erfindung patentieren. Genau zwei Stunden nach Bell meldet sich in gleicher Sache ein

anderer Amerikaner beim Patentamt: Elisha Gray. Zu spät, um am Erfinderruhm teilzuhaben.

Doch Bell sollte über seine Erfindung zunächst nicht recht froh werden. In mehreren

Prozessen mußte er sich des Vorwurfs erwehren, die Reissche Entwicklungen an sich

gerissen zu haben, doch entschieden die US-

Weitere Telefonpioniere waren dann David Edward Hughes, Thomas Alva Edison,

Generalpostmeister Stephan und Werner von Siemens. Erst das Kohlemikrophon von Hughes

machte das Telefon wirklich gebrauchsfähig.